位於文山區的「安康平宅」曾是台北市最大規模的平價住宅,居民家庭多為低收入戶,此處過去背負著貧民窟的汙名。2016年興隆社會住宅落成後,隨著台北市社會住宅政策改變,安康平宅開始拆遷,居民也隨之搬遷。

去年5月,「台北市社宅公共藝術計畫:藝居-家的進行式」的駐地創作者陳若軒深入該處,以紀實攝影記錄安康平宅居民的搬遷過程,並訪談生命歷程。陳若軒說:「我一直以來都試圖不要把個人價值觀不要放在別人身上,但在拍攝的過程,我感受到自己仍有這種狀況,於是花了非常多的時間自省。」也因此,整個創作計畫在擺脫固有價值判斷,試圖真誠映照生命的處境。

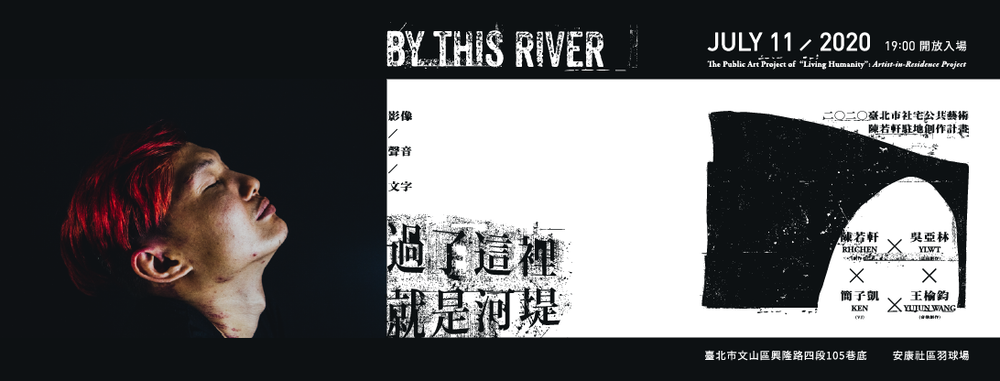

該創作計畫命名為「過了這裡,就是河堤。By This River」,來自於陪同盲者散步的記憶描述。創作期間,陳若軒邀請詩人葉覓覓、劇作家吳俊佑、散文作家劉宜芬共同側寫居民,並與YLWT吳亞林、音樂家王榆鈞、影像剪輯陳若璞、簡子凱、徐志緯與王奐筑等創作者共同合作。

劉宜芬在〈一半〉描寫:「『房間裡面堆滿垃圾』『不要跟那裡的小孩一起玩』『我家人也有那個病,所以我很了解』『有這種病的人要怎麼顧家』在這裡,她成為屋子的一部份,扭曲醜陋地漫生在家屋的每一小片,伸向永遠退縮中的未來,以及她從未見過的人當中。」老病窮帶來的,除了貧窮的惡性循環,更成為負面的標籤與誤解。

搬遷的空屋留下零落雜物,牆面與地板處處是生活的疤痕。葉覓覓在〈對空鳴鳴〉描寫:「我感受到一抹破碎的黑洞,曾經住在這裡的人們,彷彿屈膝在這個黑洞裡,不停抬頭仰望。他們有著遙不可及的追尋與嚮往,想要徹底逃離,卻只能受困在原地。」在〈春美〉中以詩句描述成長的處境:「兩兄弟在聲音稀薄的環境裡成長,爸媽皆是聾人。缺乏表情的手語無限放大,然後重壓。父母離異後,他們就背著光,走上分岔的路途。哥哥憤恨著把情緒往內推擠。弟弟沾染上一群幽黑少年。撞過痛過譙過砸過越過悲過吵過嗆過借過。過了又過再過。一過再過又過。」

而吳俊佑亦在〈獨坐〉中描寫生命經驗的迴繞轉折:「你借了數百萬給朋友、你讓獄友包吃包住了兩年、你收留了被家人趕出來的鄰居,你還幫最後一位老婆創業開了店。那些你曾付出的大量金錢與生命奔忙、真誠的關心與善意相助,都成為了他們離開你之前,最後徒留的記憶。」

本創作計畫7/11晚間7點,將於安康平宅羽球場進行展演,是台灣首次用影像和文字紀錄結合現場LIVE VJ、音樂的紀實創作。

主創作者陳若軒及團隊將把一年來的紀錄濃縮成兩小時展演,娓娓道來社會住宅政策之下的故事。陳若軒說:「我們傳達的是任何一個普通人只要願意,都能夠擁有的感同身受。」

展演資訊

『過了這裡,就是河堤。By This River』

7/11(六)晚上7:00至9:00台北市文山區興隆路四段105巷底〈安康社區羽球場〉

★鏡週刊關心您,若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾,請撥打113專線,求助專業社工人員。